JOURNAL SKIN

by : DIGIHOUND L.L.C.

〒658-0001

Higashinada, Kobe, Hyogo JAPAN

This is a static page.

ファイアーパトロール

以前編集部の方から、小説をやってみませんかと言われました。

私はサイエンスやノンフィクションが好みで、架空の小説にそれほどの興味を感じていませんでした。

12回の連載で完結という構想で始めましたが、二回目の発行がおわったところで掲載紙そのものが廃刊という事情になりました。すべり出しはうまく行ったと思っていたのですが、その時は大したショックもなく、解放されたぐらいに思っていました。

でも不思議だったのは架空の主人公が行き場を失って露頭に迷ってる、みたいな感じがしたことです。

我ながら主人公への愛着を感じていたんですね。

それで、よしきっと仕上げてやる、と思ったのですが、督促もなく期限もないものが出来るわけがない。俺って文章を書くの嫌いだったんだ、、そうも思いましたが、結局、一文字も書かずに今に至りました。

その一回目の原稿を掲載してみます、これが起稿のきっかけになるやも知れないと思って。

たぶん私の性格からして、そうはならないとの思いのほうが強いですが。

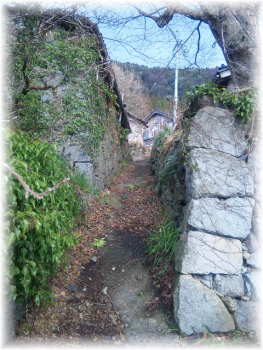

小学校は村の中央部の田んぼの中にあり、子供の足で40分ほどの距離だった。 学校からの帰り、遼平は、ゆるい坂の途中にある、新築された消防ポンプ小屋を覗くのが日課となっていた。

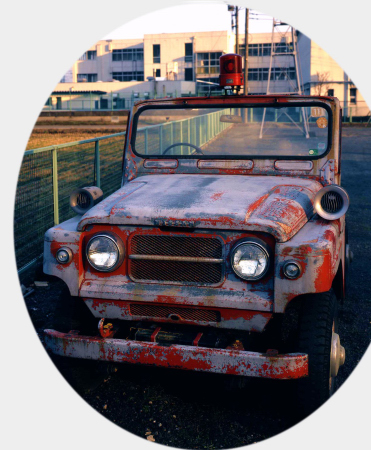

そこには最近になって旧式のポンプの代わりに日産パトロールの消防車が収まっているからである。

それは何処かの町のお下がりらしいのだが、それまでの手動ポンプに比べたら、たいへんな近代化だった。新しい消防車が村に入るという噂話は父親から聞いていたが、それをパトロールと呼ぶ人などなく、専らジープの消防車ということで通っていたし、遼平も当然のようにそう呼んでいた。

この村にある車といえば精米所のマツダの三輪車、農協のミゼットのほかには、一寸でも触ろうものなら、運転手に烈火のごとく怒られる校医のオースチンがあるぐらいだった。 往診の間に、いつもこの車のまわりでぶらぶらしている、意地悪なお抱え運転手のことは子供たちみんなが憎々しく思っていた。

小学校の健康診断の日のことだった。この校医のオースチンが校庭の隅に止まっていた。居眠りをしていた運転手は白い手袋をはめたままで外にでてきて、ソフトボールをしていた子供たちに指図した。

「おい、ボールが車に当ったらどうするんだ、もっと遠くでやれ」

という,渋々ながらも遼平たちは場所を移した。しばらくすると運転手が、今度はやけに愛想よく近ずいてきた。

「おい、お前たち、車がエンコしたから、ちょっと押してくれ」

と手招きしながら言うのである。遼平たちはピカピカのオースチンに係わることへの興味からゲームを中断して駆け寄っていった。 みんなで車の後ろに回り、押そうとすると、運転手が窓から顔を出して言った。

「ちょっと待て、手を拭いてからにしろ」

子供たちは半ズボンやシャツの裾で手をぬぐい、我先に車に取り付いた。

「みんないいか?」運転手がハンドルを握ったまま後ろをみて確認する。

「いいか、1、2、3で押すんだぞ」

子供たちは100メートル競争の号砲を待つように緊張した。

「よーし、1、2、3!!」合図の声と共に渾身の力を込めた遼平の両手に感電したような電撃が走った。反射的に飛びのいて回りをみると、ほかのみんなも蜘蛛の子を散らしたように車から離れ、「ウワー、しびれた」と言いながら指先を振っていた

「ガハハハ」という笑い声が聞こえた、オースチンのドアを開けた運転手が、腹をかかえて笑っているのだった。 その訳のわからない電流は、ピカピカに磨き上げたオースチンに触られることを嫌った運転手が、なんらかの細工をやらかしたに違いなかったーーー。

( お犬様 )

OHV6気筒エンジンを積んだパトロールは、なかなか消防車庫から出て来なかった。木戸のすきまから覗くと、中はシンと静まりかえり、その薄暗いなかに消防車の赤い輪郭があった。その中にNISSANの文字が光り、フロントガラスには木戸の上部が映っていて、いつ見ても、それは全く同じ光景だった。そしてガソリンとオイルとビニールの混ざったような匂いは、確かにこの車の体臭であり、その存在の証だった。遼平はここへくるとクンクンと鼻をならし、その何ともいえない匂いを嗅がずにはいられない様になっていた。

異常乾燥注意報が連発する冬は火災のシーズンである。ことに茅ぶき屋根の家屋の場合、出火したら最後、ほとんどが全焼という結果になる。まして暖房などに直火を使うことの多い冬は村をあげて火の用心にピリピリする。 夜の9時になるとサイレンが響き消防車のパトロールが行われる。

カラカラに空気の乾いた夜は木枯らしが吹すさぶ。どの家も戸という戸を固く閉ざし、冬の夜長をひっそりと過ごす。遼平はフトンの中でエビのように体をまるくして外の風の音を聞いていた。裏の竹藪がゴウゴウと鳴り、電線を渡る風がピュウピュウと寒々しい音をたてる。いったい夜毎のこの風はどこから吹いてくるのだろうか。

遼平の家の前の坂道を上がって行けば、道はやがて峠に達する、そこからは小さい村が見え、道はそこへ下りていく。その後ろには幾重にもやまなみが続き、その果てに、ひときわ高い山々が青黒くうねっていた。

「あれは奥秩父の山だ」

そこへ連れていって貰ったとき、父は指差してそういった。

「そこには甲武信岳という高い山があり、その頂上は甲州と信州と武州の境になっている、その山頂に落ちた雨水は三方に分かれるのだ、甲州側に落ちた雨は笛吹川となって駿河湾に流れ、武州側は荒川となって東京湾に注ぐ、そして信州側に落ちた雨は千曲の流れとなり、はるばると越後の国まで流れていき、やがて日本海という北の海にたどりつくんだ」

遼平は太平洋のほかに北にも海があるということにとらわれた、それはどんなに寂しい海だろうか。 南の太平洋に流れていくのなら何か希望がある、しかし行き着くところが北の海というのは何と寂しい旅路だろうか。遼平は生別れになって信州側に流れていく水はかわいそうだと思った。そして甲武信岳という山の頂上を見たいと思った。そこからは日本海という、その海が見えるのだろうか?。

「あの低くなったところが雁坂峠といって昔は秩父往環という大切な道だった、遼平のおじいちゃんは、あの雁坂峠を越えて三峰様というところまで、お参りにいったのだよ」

遼平は会ったことのない祖父が雁坂峠を越えていく姿を想った。

「そこには赤い口が耳までさけたお犬様という神様がまつってある。お犬様はあの秩父の山に住んでいて、月の明るい寒い夜に北風にのって里におりてくる、そして寝静まった村を巡回し、火の用心の警戒をしてあるくんだ。お犬様の来ている寒い夜は、猫や犬や牛も馬も、怖くてブルブルと震え、決して外へ出ようとはしないのだ」

遼平はフトンのなかでその話のことを想っていた。絶え間ないこの風は、お犬様の住む奥秩父の山から吹いてくるのだろうか、それはこの村を通りぬけ、ごうごうと野山を渡り、御坂の山を越え、やがて海まで行くのだろうか。広い海に出て、吹き付ける対象物もなくなり、やり場のなくなった風は沖に出るにしたがって穏やかになり、ちりじりばらばらになり、やがて鏡のように静かな海に吸い込まれ、深い深い海の底へおりてゆく、そして二度と秩父の山に帰ることはないのだーーーーーー。

そんな夢見心地の遼平の耳に、かすかにカランカランという鐘の音が聞こえてくる。やがて坂道を登るエンジンの音が加わる、 「ああ、また今夜もやってきた」遼平はこの音をきくと安心する。それは家の前を通り過ぎ、坂道を上ってゆく。びゅうびゅうと吹く木枯らしのなか、真っ白に冴え渡った月に照らされた村には犬一匹の姿も見えず、その中を動くものはただ赤いパトロールだけである。「さむいだろうなあ」遼平はそう想う、この木枯らしの中をドアもない車に乗っていられるだろうか。ふと遼平は無人の消防車が走る姿を想像する、遼平は、まだ夜警のパトロールが走る姿を実際に見たことはない。

やがて消防車は上の広場でUターンし、パスンパスンとアフターファイヤの心地好い音が坂道を下ってゆく。カランカランという鐘の音も次第に遠ざかっていくころ、遼平は眠りに引き込まれていくのである。

その夜の幕開けは妖しいほどに美しい夕暮れから始まった。

あまりに美しいものに人は秘められた毒を思う。夕焼けが美しいのは明日の好天を約束する吉兆であるが、その日の美しさは度を越えていた。日が落ちてしばらくすると、南西の空に細長い雲が現れ、それが見る間に北へ伸びていき、南から北にかけての空いっぱいに、大蛇がうねるような長大な雲が出現したのである。それは時間と共に赤みをましていき、やがて縁を金色に輝かせた。それはどこか神の意図を思わせるほどの壮大さと、繊細な美しさがあった。

いつもならねぐらへ帰るカラスたちも、なぜか姿を見せず、あたりは異様な静けさに包まれていた。だれしもが顔を赤く染め、帰り支度の手を休めたまま、西の空を見ていた。

地上に生きるもの総てが見守る中、紅の大蛇は、身をくねらせるように、刻一刻と姿を変えていった。

「あれは清姫の帯だ」

だれかがそう言い出した。それは不吉の前触れとされ、百年に一度、現れるかどうかといわれる超常現象的な雲のことである。 すると正体を見破られたかとばかりに、それまでの鮮やかな朱色はみるみる輝きを失い、清姫の狂気のような、毒毒しい紅色に変わり、やがて腐った大蛇のような青紫に変貌していった。人の心の醜さを暗示するようなその変化は、誰の心をも暗くし、不吉な不安感をつのらせ、帰り支度を急がせた。

その夜は珍しく木枯らしも吹かず、しんしんと冷え込んだ月のない暗い晩だった。

遼平は夕食の時、清姫の帯といわれた夕方の雲のことを聞いてみた。

「西の山のむこうに、ああいう雲が出ることはあるが、あれほどのものは生まれて始めてだ、昔、おじいちゃんが大地震の前の日に見たと言っていた」

父がそう言うと

「あんな雲が出て、嫌なことだよう」

と嘆くように母が言った。それを聞いていた兄が

「あんなのは只の夕焼けだよ」

といって笑っていた。

夜半過ぎ、遼平はふと目覚めた。そこにはなにかが漂っていた。

障子がゆらゆらと赤く染まり、もう朝が来たのかと思ったが、そうではなかった。

部屋の中にはモヤのようなものが漂っており、その匂いには覚えがあった。それはたき火の匂いであり、気配というのは煙だった。 障子を開けた遼平は息を飲んだ。すぐ隣の家が恐ろしい炎を上げ、燃え上がっているのだ、その方向から隣の叔母さんらしい金切り声が聞こえた、隣の家はバキバキと音を立て、おびただしい火の粉を噴出していた。

「遼平、出ろ!!」 血相をかえた父が飛び込んできた、その父の背後の障子は、すでに燃え出していた。ハダシのまま外へ飛び出すと、父は燃えた障子を蹴破り外に投げた、火の粉は辺り一面に飛び散り、遼平の家の茅葺き屋根にも群がっていった。母は所構わずバケツで堀の水をかけていた。

「屋根だ、屋根!!」 父は長いホースを水道に繋ぎ、屋根へ放水をした、兄はそのホースの根元を必死で押さえていた。 遼平は牛の鳴き声を聞いた、遼平に良くなついた牛の小屋は隣の家にいちばん近いのだ。そこはもう火の手が上がっていた、牛は狂ったように暴れていた、遼平は、やっとの思いで繋いであるロープをほどいた、牛は炎と反対の方向へやみくもに走っていった、母屋の屋根の高い所にも、火の手が上がり始めた。

「ちくしょう、!!」 父が地団太ふんだ時、けたたましいサイレンと全開の唸りをあげたパトロールがやってきた。急停止ももどかしく消防団員が飛び降り、慌ただしくも手練の放水準備が完了する。

「放水始め!!」 4リッター6気筒エンジンがうなりを上げ、全能を絞りだすのはこの時である。 その総ての期待を一身に背負ったP形エンジンの負担がどれだけのものか?。急報に駆け付けた消防団員の叱咤に応え、暖機もなしで6トンにも及ぶ重荷を背負い、阿鼻叫喚の修羅場にあって、ボンネットを開け放ち、息も絶えよと放水に全力をふり絞る、いや放水だけではない、真空ポンプでの吸水も伴うのだ。エキゾーストマニホールドは真っ赤に焼け、大容量のラジエターも、水冷式のオイルクーラーも、そして吸水によるトランスミッションオイルの冷却装置をもってしても、その冷却が容易ではないことで、その負担の程が分かろうというものだ。

パトロールは壮大な炎を上げる隣の家には目もくれない、放水の目標はただ一つ、延焼が始まった遼平の家である。火元に面した側の炎は何とか食い止めたが、火はすでに裏側に回り始めている。

「裏だぞ、裏!!」 誰かが叫ぶ、しかしパトロールを移動させ裏側の火の手を制圧する間にも、火元側の炎は必ず復活する、ここは守り続けなければならない。

「援軍は!!」 指揮官は唇を噛む。町には近代装備を備えた精鋭部隊がいる。

指揮官は,禁じられてはいるが、P形のレットゾーンを無視し、ポンプの圧力を目一杯上げ、真上から裏側にも届くような水の傘を作るべく、レバーがロックするまで回す、水温計も油温計も、水圧計も油圧計も、すべてが振り切り、限界をこえたP形の、いままで聞いたことのない重い叫びが胸に痛い。

「たのむ、持ってくれ!!」 指揮官は祈る。

パトロールは孤軍奮闘した、火と水は、相反するものとして攻めぎあった。

ふいにP形の重い唸りが止まった、ついに息絶えたのか?、いや、それはもっと恐れていたことだった。

「水はどうした!!」 ついに貯水堰の水がつきたのだ。冬枯れの山からの流れは僅かである。

「タンクローリーは!!」 本署にはいすずTWのタンク車があり、こちらに向かっている筈である。

「下の川からリレーしろ!!」 団員二人が搬送式のポンプを運んでいった。

炎は一気に回復し、勝ち誇ったように茅ぶき屋根を包んでいった。悲鳴とも泣き声ともつかない声が群衆のなかから起こった。

指揮官は炎に背を向け、アイドルを続けるパトロールのハンドルを叩いていた.....

遼平の家族は、群衆から離れた所に固まっていた、母は泣きくずれ、ずぶぬれになった兄と遼平は、誰かが掛けてくれた一枚の毛布にくるまっていた。兄は泣いたまま遼平の肩に手をかけていた、父はそんな三人を包むように立ち、じっと炎を見つめていた。先祖から受けついだ家が、崩れ落ち、そして炎となって夜空へ昇っていくのを見届けようというのだろうか。

遼平はふと空を見上げた。炎のゆらぎの向こうには、いつもと変わらぬオリオン星座の三ツ星が見えていた。

悪夢の夜が明けた。

近所の家に預けられた遼平と兄は、朝食のあと、「ごちそうさま」といってから気が付いた、家に帰ろうにも、もうその家はないのだ。しかし二人は何となく家のある場所に向かった。いつもの角を曲がる時、そこを曲がれば家がありそうな気がした。夢であってくれればいいと思った。

だが、やはり我が家はなかった、覚悟はしていても、やはりその光景はショックだった。

遼平の家と隣の家に隠れて見えなかった山や家などが素通しで見えた、それは新しい光景だった。そこにはミルクいろの白い空気の層が漂っている、それは農家二軒分の煙に違いなかった。遼平の大切にしていたもの、家族全員が大切にしていたもの、そして、それら総てを木枯らしや雨から守ってくれた我が家、それが全部、薄く漂うあの煙に変わったのだ。 間もなく空気が動き始めれば、それは故郷の村の上空から。遠い世界へ拡散して行くだろう。出来ればその前に、あの煙を回収して、前の姿に合成できないだろうか、そんなことができる時代がやがて来るだろうか、遼平はそう思った。

焼け跡に牛が立っていた。どこに逃げていたのか、牛小屋の跡の辺りにいるのがいじらしかった。遼平たちを見ると、ススだらけの顔をして近寄ってきた。遼平たちはその顔を撫でてやった。

焼け跡には大きな燃え残りはほとんどなく、僅かに炭化した柱が立っているだけで、これがあの三階立てだったのかと思うほどだった。その中に水道管が立ち、細く水が出ていた、ゆうべ兄が必死で押さえていた蛇口だった。勉強机のあった辺りに行って見たかったが、まだくすぶり続けているものもあり、子供ではとても無理だった。水道管を軸に、いろんな物の配置を思い出そうとしたが、平面になると案外分かりにくかった。残っているのは記憶だけである、今ならまだ、柱の手触りも壁のイタズラ書きも、そして天井の板の模様も覚えている。それは大人になっても決して忘れないようにしようと、遼平は固く決心するのだった。ーーーー

火事の日から一週間が立ち、遼平は登校を再開することになった。その朝は近所の子供たちが総出で迎えにきてくれた。

パトロールの小屋の前を通るとき、火事のことを思いだした、あの時、水さえ枯れなければ、という話は父から聞いていた。指揮官は悔し涙を見せていたそうである。パトロールとて、心があるならば、それは同じだろう。

学校はいつもと同じだった。窓の外の景色もそうである、ふと遼平は家の方角を見た。以前と変わらぬ村の家並みが見える、そこには遼平の家もあるような気がするのだ、そう思うと、ぐっと悲しみがこみあげてきた。

学校においてあった笛と画板が、遼平に残された学用品の総てだった。この懐かしい二つの道具との再会は、遼平に希望を与えた。机の上にはノートや消しゴムや鉛筆など、クラスのみんなが出し合ってくれた一通りの学用品がおいてあった。

授業が始まる前、先生は今日から遼平が登校することを告げ、当面の不自由さをみんなでカバーして行こうと話した。

最後に「では、遼平君、この通り元気だという声をみんなに聞かしてやってくれ」と促した。

遼平は教壇に立った。

近所から貰ったワイシャツと、女物の裾の細いズボンという、ちぐはぐなスタイルに子供たちは火災というものを実感し、シーンとなった。

「みなさんーーーーー」

遼平は健気にも声を張り上げた、しかし後が続かなかった。

学用品をありがとう、というつもりだった。しかしそれを言おうとすると、こみあげるものがあった。遼平は下を向き、それをこらえた。みんなの前で泣いてはいけないという気持が、更に自分を追い詰めた。

組んだ手に涙が落ちると、あとはどうしようもなかった。

水を打ったように静かな教室に遼平の低く押し殺した声が流れた。

それは男の子とはいえ、小学校三年生には酷な挨拶だった。

先生は立ち上がり、「よしよし」と言いながら、抱えるように席に連れていった。

先生は「よしよし、つらかったろう、泣くのは当たり前だ、我慢することはない、泣いてもいいんだぞ」といいながら目頭を抑えた。

誰かが声を出した

「遼平!、かんばれ!」

執筆者: kazama

This post was displayed 2372 times.